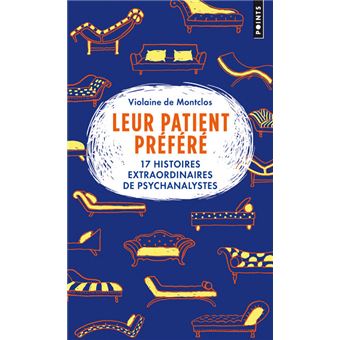

La journaliste Violaine de Montclos a demandé à des psychanalystes de choisir leur patient préféré et de raconter la thérapie qu’ils ont suivie et qui a bouleversé parfois leur propre pratique. Un livre passionnant qui questionne la place de nos héritages familiaux.

C’est un recueil de 17 nouvelles qui met en scène deux personnages principaux, le psychanalyste et le patient. On passe d’histoire en histoire, de vie en vie et de “cas” en “cas”. Et dans ce jeu de miroir et de transfert qui se met en place, on découvre un fil conducteur, celui de l’héritage familial. L’héritage familial, presque comme socle primitif de la pensée psychanalytique. Et si tout, nos vies, nos constructions, nos échecs prenaient racine là, dans nos histoires de famille ?

Pour le patient, cet héritage reste inconscient, inaccessible, il est encore non révélé. La transmission devient une formule magique prononcée sur le berceau, qui l’entraîne dans un destin parfois tragique dont il n’a pas la maîtrise.

Le petit Martin, obsédé par le chiffre 46 qui est à la fois l’année de décès de son grand-père et de naissance de sa mère. Gretel dont le poids d’un secret familial pèse sur les jambes de sa petite fille qui ne peut plus marcher et Laure coincée dans l’exil de sa mère.

Pour le psychanalyste, qui a déjà fait cette quête des origines et qui en connaît le sens, son héritage familial devient une boussole, un point de repère qui va servir le transfert pour accompagner le patient dans sa propre recherche et changer ainsi son destin.

Enfin, pour le lecteur, qui à travers l’écriture de Violaine de Montclos assiste au dévoilement de ces doubles histoires qui se répondent, une interrogation s’ouvre. Et si tout prenait racine là, dans nos histoires de famille ?

Leur patient préféré, Violaine de Montclos, Editions Stock, 2016

Elisa Azogui-Burlac